在人们的一般认识中,作业就是课后巩固训练,作业就是练习,学习就是熟能生巧。但是读了这本书后,让我对作业有了更多的认识。

一、作为自主学习任务的作业

国外关于作业的系统研究很少,主要在教学论研究中有所提及。早期苏联的教学论专家曾对作业的方法与策略有过论述。凯洛夫指出,家庭作业是教学工作的有机组成部分,它具有以独立作业的方法来巩固学生的知识,并促使学生的技能和技巧熟练完善的使命。斯米尔诺夫把学生的独立作业看成教学论研究的六大内容之一,并详细论述了学生家庭作业的意义、种类、组织作业的教学要求和家长在作业中的作用等,同时对课堂作业做了说明和论述。美国心理学家库珀于1989年出版专著《家庭作业》,对课外作业问题进行了系统研究,其研究是国际上作业问题研究的经典。

我国教育理论界对于作业问题的系统研究也很少,上海市教委教研室王月芬团队自2010年起开展“提升中小学作业设计与实施品质”的研究,并于2013年开展了一次规模达30000人的关于作业的系统调查。我们于2000年起关注作业问题,基于实践从作业设计、作业功能、作业的操作运用等角度展开过研究,并提出以任务承载学习的主张,探讨作业与课堂学习的关系。

如果说课堂教学是教师组织学生来学习,那么作业便是学生自己主持的学习;如果说课堂教学是教师现场组织学生开展的集体学习活动,那么作业便是教师在隐身状态下,引导学生开展的自主学习活动。作业是承载学习内容、体现学习方式、实施过程性评价的自主学习任务。它是与课堂学习同等重要的学习活动,其对学生产生影响的时空比课堂学习更广泛。

首先,作业应是一种任务,是体现学习意义的任务。

其次,作业应是学生在自主状态下愿意完成、能够完成的学习任务。在作业中,教师不是当事人,而是策划者。好的作业策划,应该让学生有主动参与的意愿和积极的体验。

最后,教师在设计作业时不仅要注重与学习内容的联系、与整体学习进度的配合,更要关注其所体现的学习方式的意义,以及过程性评价功能的发挥,让作业成为学生学会学习、进一步深入学习的过程与经历。

我们说,学习发生的标志是学生亲历了思考的过程,学习的发生常由任务来承载。作为自主状态下的学习任务,作业的本体与性质逐渐清晰。我们再从任务的视角进行作业外延的辨析。

二、任务的视角:作业与相近概念的辨析

依据《现代汉语词典》第7版,“任务”是指定担任的工作,指定担负的责任。它是要求完成的具体事项,强调承担者在其中的主体责任。

从学习的视角,首先,学习任务是一种活动。活动的形式多样,涵盖很广,可以是纸笔形式、会话交流或实践操作等;活动规模可大可小,时间可长可短;可能是个人独立的活动,也可能是团队合作的活动。

其次,学习任务是注重认知、交往或实践过程的活动。学习活动主要包括认知活动、实践活动与社会交往活动等方面,以承载学生的认知学习、技能学习与社会性学习等。“任务”一词含有注重过程与责任的积极意义。由于注重过程,因而应具有一定开放性。

再次,学习任务是有目标的活动。目标可能是一个确定性的结果,也可能是开放性的方案;可能是事先明确的、有预期的变化,也可能是临时确定的、期待学习者发生的变化;可能是体现学科特点的教学目标,也可能是指向综合性能力的目标。

最后,学习任务是一种问题指向型的活动。这是揭示任务驱动与承载学习的机制的定义。问题是任务中的重要元素,它可大可小,是促使有意义学习发生的关键。

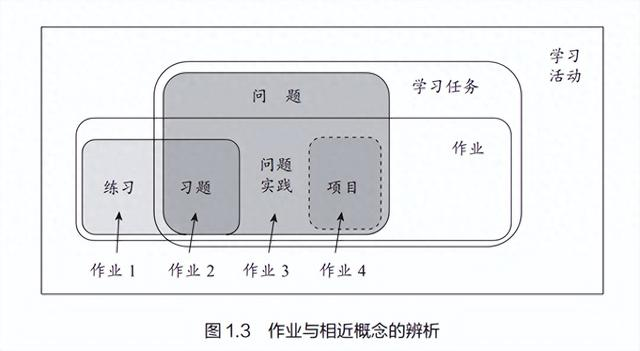

在学校教育中,与学习任务相近的概念还有不少,如问题、练习、作业、项目、活动等。提出“学习任务”一词,将推动人们对“作业”的重新定义,拓展作业功能的分析视角。

我们将学习任务视为承载有意义学习的广义的作业。狭义的作业指的是纸笔形式的练习,主要指课后作业(或称家庭作业)。但广义的作业不只是课后的巩固练习,而是伴随着学习全过程的学习任务,包括课前的预学任务、渗透于课堂学习中的随堂任务、课后的形式多样的实践性任务,以及跨时段的项目化学习任务等。其实质是教师引导学生开展的自主学习任务。所以,作业基本上是学习任务的“子集”。不过,我们强调任务须是有意义学习的承载,将人们通常视为作业的机械性、重复性的练习排斥在外,以示对指向被动学习、低阶学习的无意义操练的反对。

课堂学习中常见的问题有事实性问题与探究性问题之分,学习者在问题回应与问题解决的过程中实现学习。问题应视作学习任务的“子集”,即便课堂提问通常不被视为作业,但它也是驱动学习的一类任务。最近几年活跃起来的项目化学习也可以视为一类基于任务的学习。

项目也是广义的作业,是指向真实问题解决的学习活动,所以将之视为问题的“子集”。它可以被视为一类特殊的作业,但项目与练习是互斥的,不存在两者的“交集”。

这些概念之间的关系如图1.3所示。它们之间组合而形成的不同的“集合”有助于我们展开关于“作业”的分类分析。从“作业1”到“作业4”隐藏着一个渐进的线索,尽管图中标注的词语未必确切。

如何从学习任务设计的视角切入,推动定位于课后巩固训练的狭义的作业,走向融于“学”“教”全过程的广义的作业,克服经验主义的重复训练,加强作业与课堂学习的沟通、与课内外学习实践的结合,是当前作业改革的重要突破方向。

三、作业改革的进阶思路

在深化教育教学改革和落实“双减”政策的实践中,作业改革已成为一个焦点课题。我们引入学习任务的视角,重新审视整个学习活动中的作业,可以看到作业改革的实践进阶思路。

图1.3中的“作业1”与“作业2”指的就是通常的纸笔练习。这是当前作业的常态。其定位主要是课后巩固训练,包括课堂上的学后练习或随堂检测,它以考查回忆再现的题目为主,兼有部分迁移应用的任务。多数的练习定位于帮助学生达成应试目标,所以是否与试题相像接近,是不少教师评价练习设计的标准。但试题无限多,仿真无尽头,这样的作业设计思路便会让学生陷入题海无法自拔。长此以往,特指机械性、重复性练习的“作业1”就会扩大,强调思考性的“作业2”就会渐渐过渡为训练性的“作业1”,学生渐渐以为押题、“刷题”是学习中天经地义的事,题海战术就会泛滥。这是我们不愿意看到的,也是作业改革试图阻止的“滑坡”。

图1.3中的“作业3”与“作业4”是作业的广义发展。从学习任务的视角,作业不只是学后的巩固再现,而应是伴随“学”“教”全过程的、促进理解以及基于理解而实现迁移的任务,包括课前的预学任务、渗透于课堂学习中的即时任务、课后的形式多样的任务,以及跨时段的项目化学习任务等。课堂教学改革中出现的“导学案”也是一类特殊的作业。它可能是沟通作业与课堂教学的“实践之钥”。尽管现实中错误的导学案比正确的导学案还要多,但它试图建立基于预学任务的、以课堂思考与讨论为主的新的课堂范式,使传统的关注事后巩固的作业向课堂上促进理解的学习载体转型,其意义是积极的。

所以“作业3”逐渐从割裂的辅助环节融入“学”“教”全过程,从类试题的纸笔练习走向形式与功能丰富的学习实践,以克服作业与课堂学习的脱节。“作业4”特指项目化的作业,它是可能超越课堂时空限制的、指向问题解决的、促进高阶学习的、相对复杂的学习任务。它也可称为“长程学习任务”,以示其与一般的即时/次日完成的作业的区别,因为它所承载的是主动的探究学习、持续的深度学习、综合的实践学习、项目化的问题解决的学习。

综上所述,作业是教师引导学生开展的自主学习任务。如何引导学生多经历有意义的、高阶的学习任务,减少机械性、重复性的操练任务?上述四类作业的进阶分析给出一条思路,这既是作业改革的方向和对作业改革要领的概括,也是学习设计中最重要的学习任务的发展。